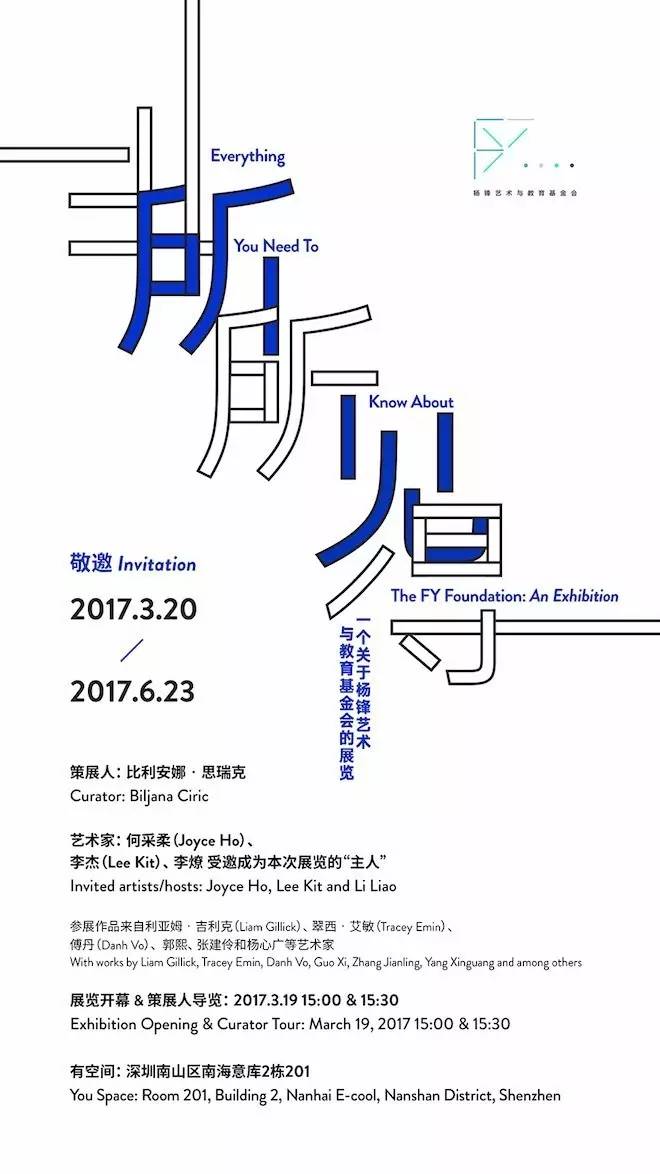

打破的不只是白盒子,再探收藏展可能

2017-03-29

有空间展览现场。图片:致谢杨锋艺术与教育基金会

“是我让他们把整面墙打掉的。”比利安娜·思瑞克坐在深圳有空间的沙发上对artnet新闻说道。作为“所见非所得:一个杨锋艺术与教育基金会的展览”的策展人,思瑞克试图打破的不仅仅是有空间原初类似白盒子博物馆的实体白墙,还有与此相关的固有观念——收藏空间的核心实践包括收藏、保存和展示艺术。在私人艺术机构遍地开花、百家争鸣的中国,除了以庞大的体量和明星光环佐证收藏诚意与专业度以外,如何摆脱拿来主义的质疑和南橘北枳的尴尬,并在此基础上给予具体语境更多尊重和认知,在作品和空间本身之间、观众与藏品之间触发新的化学反应?杨锋艺术与教育基金会(以下简称:杨锋基金会)年度展即旨在回答这一问题。

策展人思瑞克选择了三位艺术家——何采柔、李燎和李杰联合策展,他们的作品已经为杨锋基金会收藏。谈及选择这三位艺术家的原因,策展人提到“一直以来这三位艺术家的创作贯彻了对不同空间关系的探讨,并且对于挑战观者对空间的既有认知充满兴趣”。本次展览三位艺术家与策展人以基金会现有藏品为基础,又各自创作一组全新的作品,并将基金会的其他藏品也融入他们的新创作当中,在杨锋基金会的全力配合下,于有空间创造了一个别开生面的展览。 倘若郭熙、张建伶等自带实验探索属性的年轻艺术家不惧进入策展人营造的历史真空,那么包括翠西·艾敏、傅丹在内的博物馆级别巨星艺术家的轻盈着陆,则将本次展览对于挖掘收藏展不同可能性的探索推向了一个新的高度——这跟狂轰乱炸的宣传与重金镀墙的名头无关。

有空间展览现场。图片:致谢杨锋艺术与教育基金会

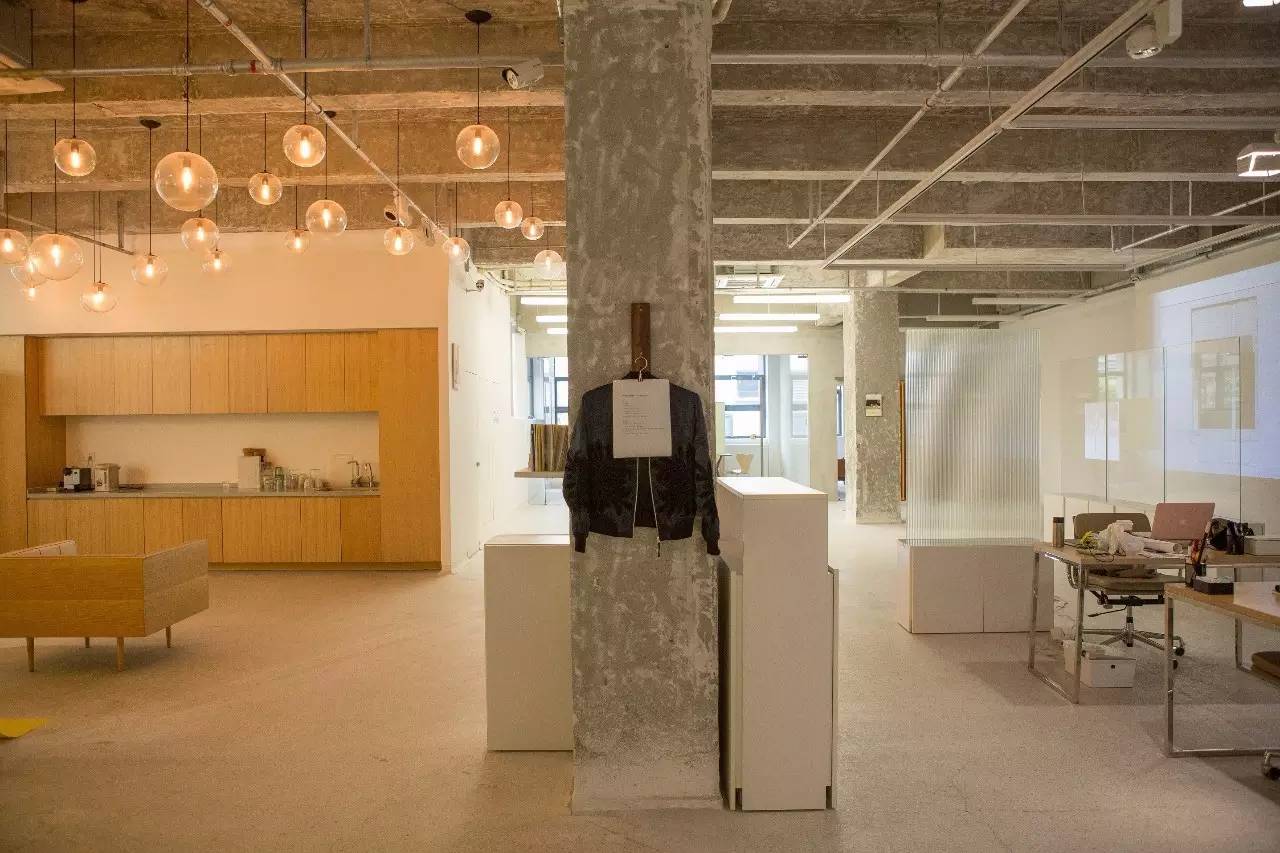

本次展览以作品为引线,串联起展厅与公司办公空间两块区域,策展人与艺术家试图将作品融入办公环境,私人、公共和企业之间的界限被打破,当观众踏入展场时,有关前台、茶水间、办公室等各处放置的是艺术品还是寻常事物的疑问,牵引脚步放慢、感官张开,受庸常生活麻痹的神经此刻被全面绷紧,这种似是而非的暧昧停顿,从反面塑造了藏品之于观众的意义,进一步激发对收藏本质的解读和思考。

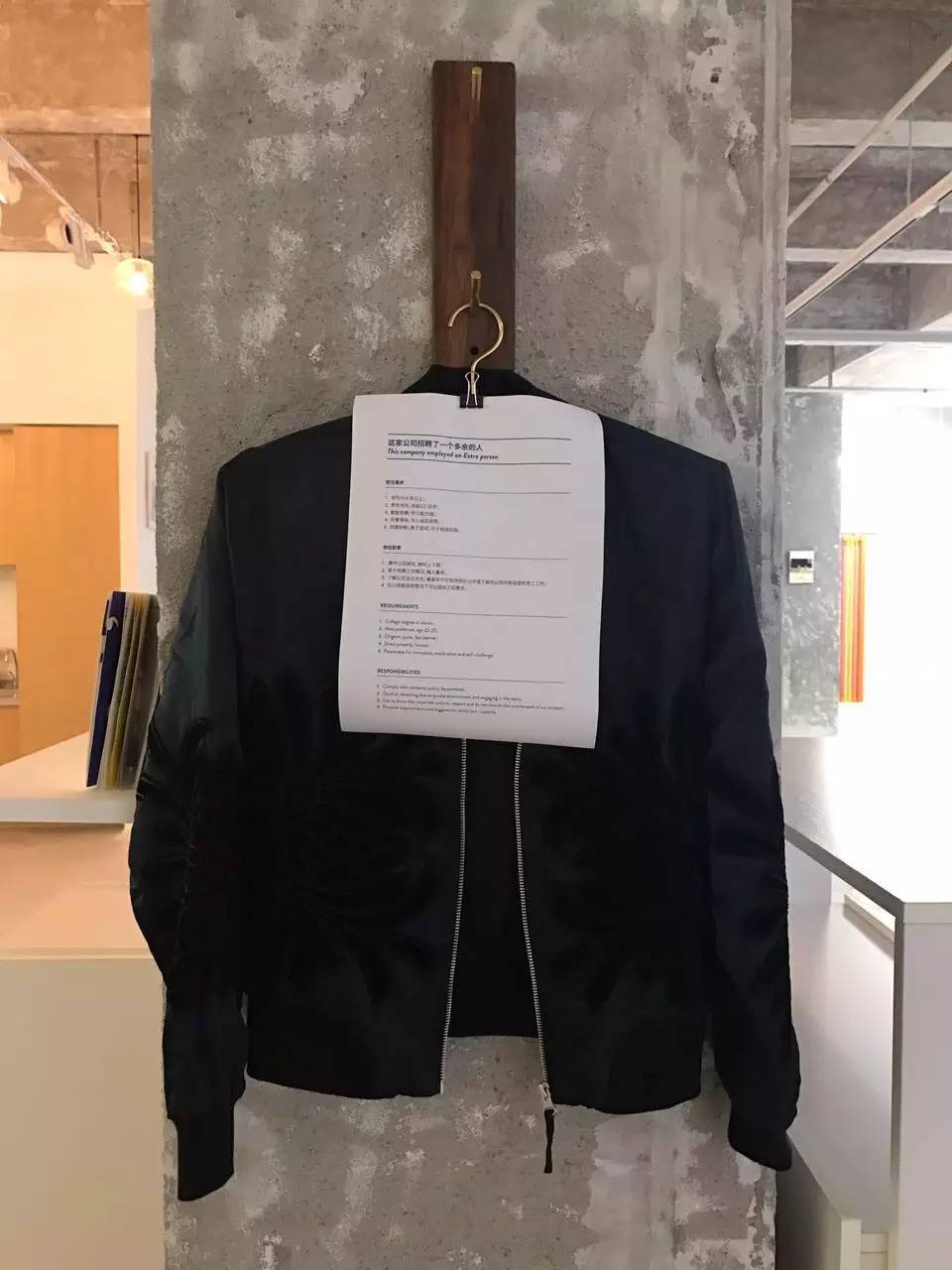

李燎作品《多余的人》展览现场。图片:致谢杨锋艺术与教育基金会

艺术家李燎定居中国深圳,一直致力于通过多媒体装置和行为艺术反应看似简单日常环境中酝酿的复杂的社会集体性问题。那么积极响应着“实干兴邦”口号的深圳,一路高歌猛进,创业公司遍地开花,多方作用力下牵扯的社会张力令这座城市成为李燎不断社会观察与持续创作表达的灵感中枢。本次展览中,李燎为杨锋基金会打造了一件充分契合其语境的在地作品《多余的人》,当效率为先、实干兴邦的企业文化落实到公司架构中便是一句“公司不养闲人”的俗语,而李燎故意反其道而行招募一名闲人,意在重新解读企业架构中的权力关系,通过黑色幽默与反讽手法邀请观者进入一个“到底谁是多余的人”的猜想里,“或许我们能欣喜地发现,一个偶尔慵懒发呆的真实员工被误以为是那个多余的人。”(语出李燎)

有空间展览现场。图片:致谢杨锋艺术与教育基金会

李杰作品《白痴们》展览现场。图片:致谢杨锋艺术与教育基金会

艺术家李杰此次参展的作品《白痴们》于特朗普参选期间完成,而且首次展出那天恰逢特朗普当选,作为一件回应全球政治环境、尤其是美国政治气候的去地域化作品,它踩上的绝妙时间点也令其与“二级城市的生活似乎出现了某种内在的联系”(语出李杰)。

李杰作品《会议室》展览现场。图片:致谢杨锋艺术与教育基金会

另一件作品《会议室》源自李杰对本次展览的一个预期打算——全面利用办公区域,将办公室作为展出语境,为此他提炼出办公室的经典元素之一A4纸作为创作媒体。不仅如此,李杰观察到“等”这一动作是办公室里很重要的一项活动,等同事、等老板、等面试,等等,当这些相关因素被串联起来时,这件反应某一时刻某一人于办公室等待某一件事的作品应运而生,并且被巧妙地放置于隔离会议室内外的玻璃窗上,这层虚实交加的遮挡从某种程度上来说也暗喻了等待的主题、目的和意义之不明确。而不远处悬于水泥柱上尺幅更小的《白痴们》,则好像在为这一荒诞吊诡的局面加注类似讽刺与调侃的画外音。这就是李杰,点到为止的剖析和回味无穷的幽默。

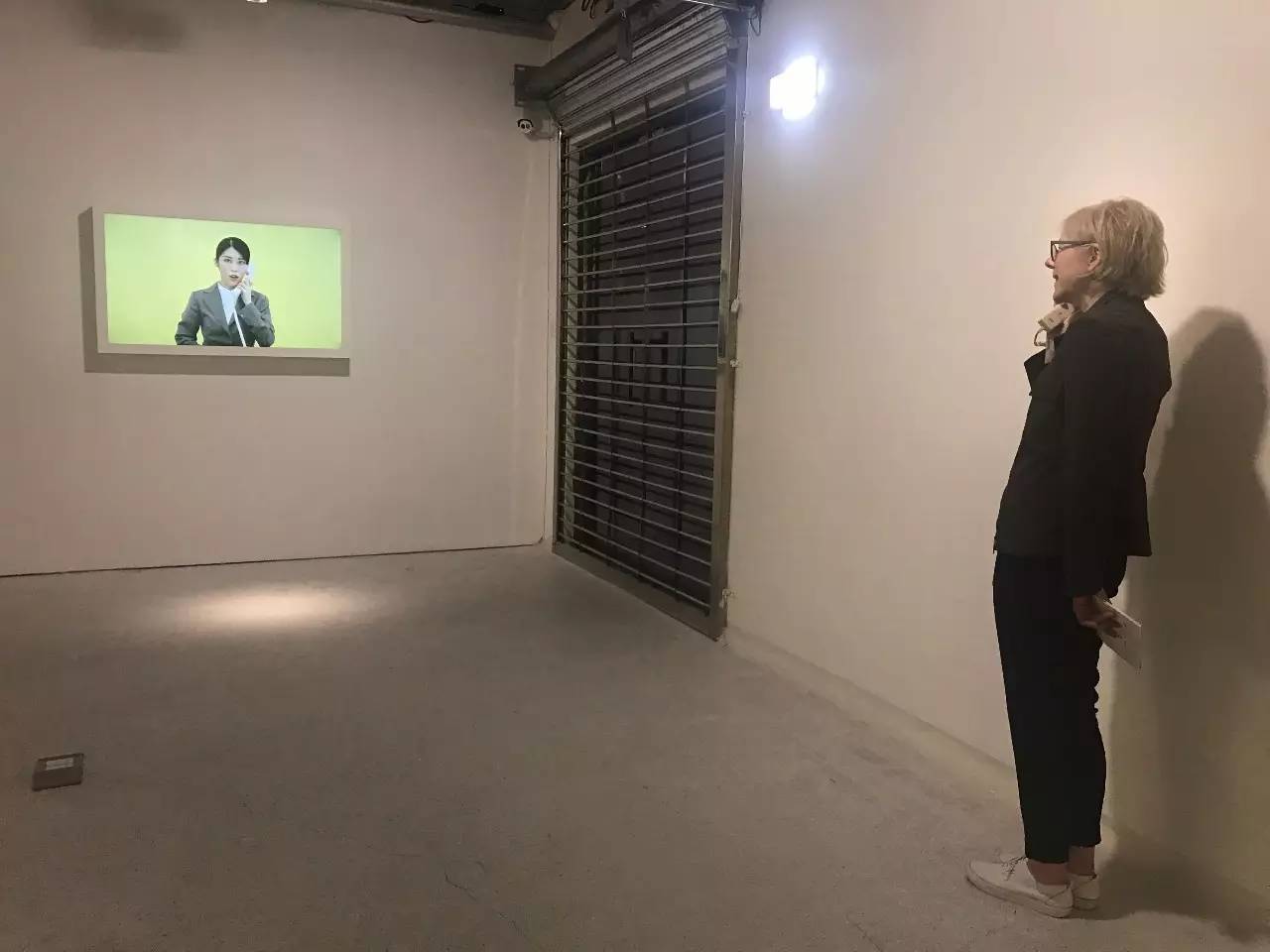

何采柔作品《某日于杨锋基金会》展览现场。图片:致谢杨锋艺术与教育基金会

80后艺术家何采柔的创作媒介跨越绘画、装置和影像,作品以解构日常并将其破碎的片刻仪式化来呈现人与现实之间亲密又疏离的紧张关系。因此,当何采柔将前台区域、基金会介绍、公司书本等稀松寻常之物通过一以贯之的创作思路再现展览现场时,对于熟悉这位艺术家的观众来说不足为奇。

何采柔作品《进步》展览现场。图片:致谢杨锋艺术与教育基金会

影像作品《某日于杨锋基金会》以置于一旁的电话机植入互动感,观众可以通过电话听到影像中的女孩以毫无情绪起伏且停顿诡异的语调阅读杨锋基金会的介绍,当标准化的基本流程被赋以充满私密感的沟通仪式,被改变的听觉与视觉场域即刻激发出了特别的有机反应——分别象征了秩序与人性的冰冷办公室语境与略带温度的耳朵之间,通过彼此摩擦产生了化学火花。

有空间展览现场。图片:致谢杨锋艺术与教育基金会

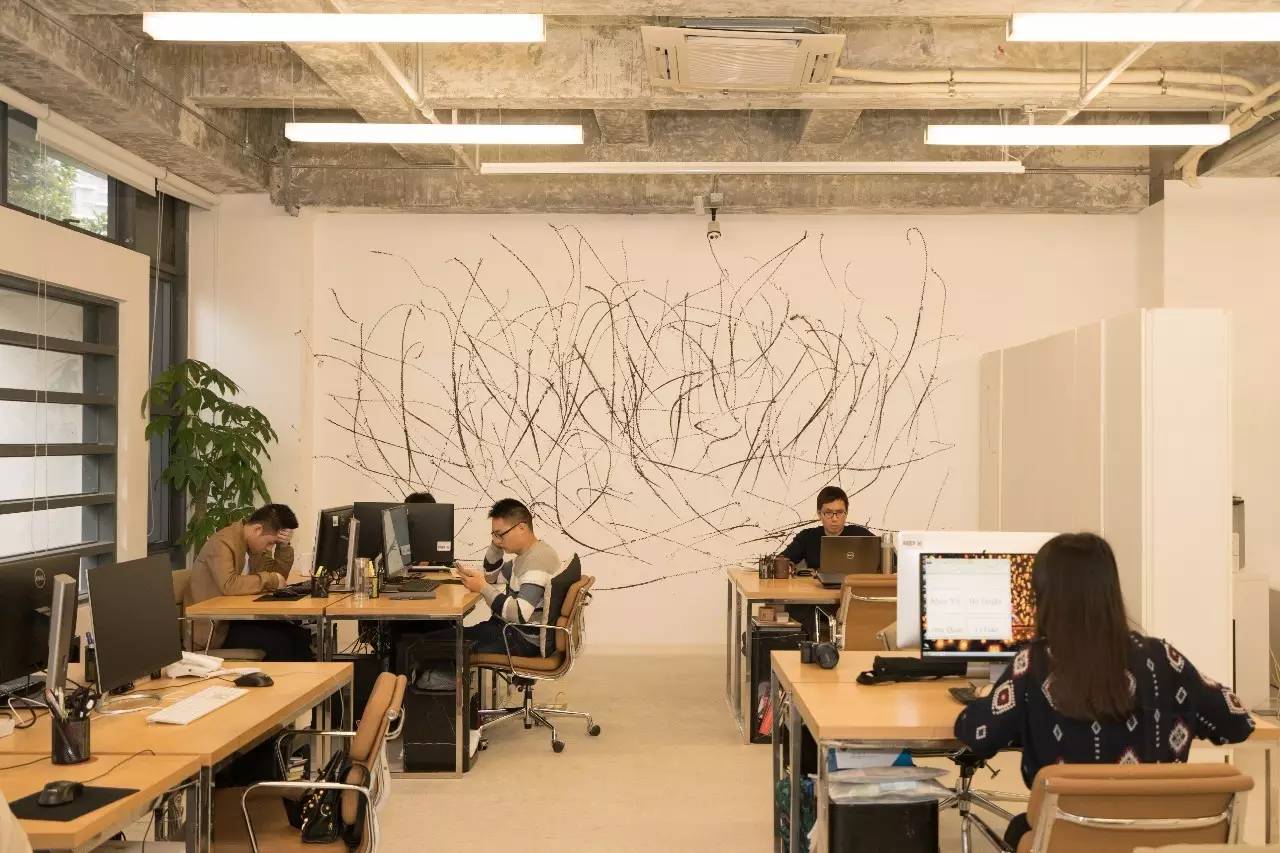

杨心广作品《抽象》展览现场。图片:致谢杨锋艺术与教育基金会

由策展人与三位艺术家选择的参展艺术家亦可圈可点,杨心广在有空间的白墙上直接挥起了皮鞭,当象征情绪宣泄的鞭痕爬满办公室白墙时,呈现出的效果是装饰感十足的优美线条。企业文化要求压抑个性,艺术创作提倡情感宣泄,两种力量以皮鞭抽打墙面的形势撞击,暗喻企业与个体之间施与受的矛盾关系。也许在以消耗年轻、透支体力为动力的创业型公司中,个体作为受虐者,不一定不享受这种由痛感转化而来的快感。

傅丹作品《无题(圣诞节)》展览现场。图片:致谢杨锋艺术与教育基金会

本次展览中傅丹作品的展陈形式可谓点睛之笔。傅丹的作品多以个人经历及其家族历史作为灵感来源,时常挪用不同的文献、摄影等材料,旨在探讨身份性、归属感等问题。那么这张创作于2007年、由一张傅丹小时候家庭照翻印制成的作品,则将艺术家一段属于过去的记忆嫁接到了当下。这张照片于傅丹一家移民丹麦前在新加坡拍摄,此刻默默注视着坐在这间办公室里的人:他或者她来自何方、因何而来、去往何处?以移民为长居人口的深圳,是无数人来去停泊的港湾,它每日迎来送往的异乡人,哪个不是傅丹照片中因着长期漂泊而敏感胆怯的模样?只是整齐划一的西装将仓皇极好地隐藏住罢了。

翠西·艾敏作品《我哭只因我爱你》展览现场。图片:致谢杨锋艺术与教育基金会

把翠西·艾敏的作品从白墙上拆下来需要的不仅仅是勇气,而思瑞克志在必得,最后呈现的效果不言而喻。当观众与作品相对时,一种昨日还在艺博会上偶遇过的似曾相识感,几乎不需要任何学术导览就能直抵本次展览的核心之一——“重塑”观展体验。实际上,《我哭只因我爱你》的布展过程困难重重,但当主办方与策展人在审美与逻辑问题上达成一致时,任何的技术问题都不再是问题。当策展人被问及这次展览有何惊喜时,她很冷静地回答:“没有任何惊喜,一切都在我的预期之中。”错愕之余,比利安娜·思瑞克又补充道:“因为我是一个控制狂。”

在线客服1号

在线客服1号 微信公众账号

微信公众账号