对话| 从“基弗在中国”展看国内公共美术馆

2017-03-28

.

.

.

一生一世

用心做一本杂志

1314

十一年艺术之路

—

壹平方阅读 · 现场话题

从“基弗在中国”展看国内公共美术馆

—

▽

“

中央美术学院学术馆举办的“基弗在中国”(北京站)展于今年1月8日结束,这个展览在去年11月曾经引发各种争议,相关新闻和争议被刷屏,轰动国内外艺术界。其中一些话题沿伸到该展览具体项目之外,触及到全球语境下的公共文化艺术生态状况。张颖川、蓝庆伟、熊宇三人在远离北京现场的成都,就这场争议所影响涉及到相关国内公共美术馆建设、美术馆展览策划的话题进行相关讨论。

”

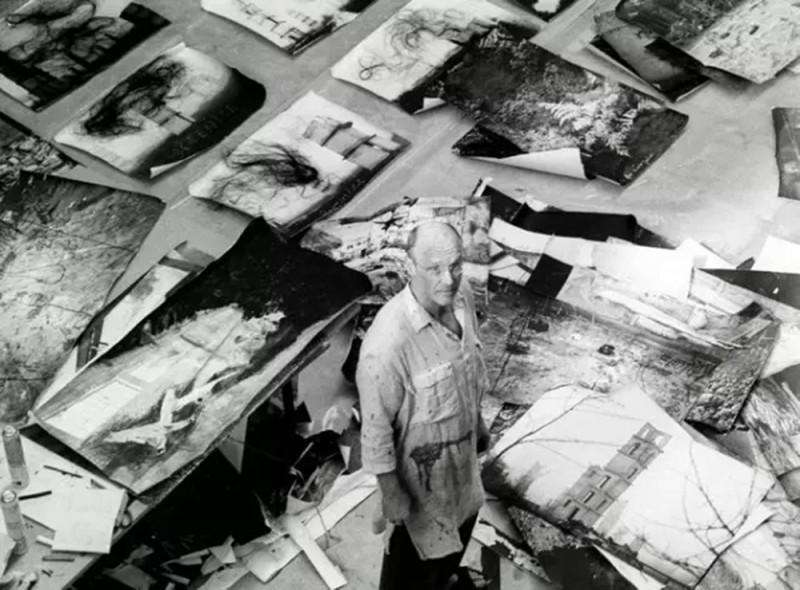

安塞尔姆?基弗(Anselm Kiefer)1945年3月8日出生于德国多瑙埃兴根。德国新表现主义代表人物之一,被公认为德国当代最重要艺术家。70年代安塞尔姆?基弗曾师从德国当代最有影响力的前卫艺术家约瑟夫?博伊斯(Joseph Beuys)和Peter Dreher。他的作品常以圣经、北欧神话、瓦格纳的音乐和对纳粹的讽刺为主题,并大量使用稻草、灰土、虫胶、石头、模型、照片、版画、沙子以及铅铁等金属元素。著名犹太诗人保罗?策兰的诗歌对安塞尔姆?基弗作品主题的表现影响甚巨,他通常会以策兰的诗歌为作品命名或是作为展览主题。

无论安塞尔姆?基弗的艺术采取何种形式,如绘画、行为、摄影、综合材料、装置还是雕塑,它们都渗透着对历史及文化的反省和思考。他的作品充满张力,震撼人心。

张颖川(以下简称张):中央美术学院学术馆举办的“基弗在中国”(北京站)展于今年1月8日结束了,这个展览在去年11月曾经引发各种争议,相关新闻和争议被刷屏,轰动国内外艺术界。第一次看到关于一个艺术家的作品展览有如此空前的舆论关注,其中一些话题沿伸到该展览具体项目之外,触及到全球语境下的公共文化艺术生态状况。我们在远离北京现场的成都,就这场争议所影响涉及到相关国内公共美术馆建设、美术馆展览策划的话题进行相关讨论。

熊宇(以下简称熊):站在旁观的角度看这个事件,在这个事件里从公众的言论中第一可以看到中国社会大众对西方艺术体系的理解,第二可以看到中国艺术机构本身运行模式上的问题,或者说面对的困难。从言论上看一方指责中国的艺术机构做事不够规范,不按照国际艺术系统的规矩出牌,而另一方站在中央美院美术馆的角度,认为任何事情都不可能做到完美,不可能没有问题,我们不能因为有这些问题,就不做事,做事就总是会出现问题,我们只能尽力去推动事情良性的发展,抱着一种诚意的态度去做,当然过程中会去完善各种制度以及与国际接规的方式。站在公共艺术机构的角度出发我们会看到这里涉及一个问题,就是画廊这样的商业机构与公众美术馆这样的学术机构怎样合作,以什么样的模式和协作方式做事的问题,怎样保障各方的利益。国际著名画廊作为商业机构,必然有全球化运行谋略,对于超出它掌控的做法并且有可能损伤其利益的事,它是有意见的,中国的商业艺术机构同样也会对这样的事抱有意见。而美术馆作为公共的学术研究机构必然在其行为中会出现与商业艺术机构的各种不一致。

蓝庆伟(以下简称蓝):我也不会站在中央美院的角度去看,这已经超过了单个美术馆的概念,也不代表我不同意王春辰的观点,或许很多人都会讲“社会主义进程当中为伟大社会主义建设买单也是应该的”,这种说法是紧随邓小平的“不管白猫黑猫,抓住老鼠就是好猫”理论的。从唯目的论角度来说,为中国的美术馆进程买单是必须的。发展付出代价不是最关键的问题,最关健是血流了以后,单买了以后,对整个美术馆业界的影响有多大?这血是流对了?还是白流了?这是一个核心问题。第二个问题,我更倾向于从大的美术馆管理的角度来看,比如刚才熊宇提到的,公众对西方美术馆系统的认识,还是美术馆与公众的关系——我指的是美术馆的展览,也是熊宇说的西方美术馆与画廊的关系。我还是围绕美术馆的方面来说。当然从“破案”的角度会有很多角度与观看面,但从结果上来看没有任何一家是赢家,包括白立方和中央美院美术馆,他们都觉得自己才是受害者。

熊宇:白立方认为破坏了它的整个市场布局。

蓝:画廊有一个总的操盘很正常,尤其是经营在世艺术家作品的画廊,这一点更是重中之重。在诸多争议中,有一点是无可争议的——作品,作品是基弗的作品,这一点是确定无误的。接下来的是某收藏家收藏的基弗的作品,这一点也是无可争议的。抛却是否征得艺术家同意这一争议,仍有许多问题需要解答,如:为什么只展这一位藏家收藏的基弗的作品,而不是展几位藏家收藏的作品?换句话说,为什么不是展示基弗而是展示某一藏家的基弗?这本身就是片面的。当然现实可能很难完全符合理想,诸多条件的限制迫使只能如此展示,而且很多人会从目的论的角度来看——有展示总比没有展示要好得多。

张:其实美术馆可以做某一位藏家的作品,事实求是地研究作者一批特定时期作品的特点,以切片的方式来做主题展,也会有很高有学术价值和社会影响的,尤其对于像基弗这样的国际著名大家更加如此,毕竟第一次原作品到中国首都北京。基弗作为新表现主义代表人物有“成长于第三帝国废墟之中的画界诗人”称誉,他善于思考,作品多为关注意识形态的宏大叙事,以前有关于二战和德国历史的反思。后期作品无论是对各种物质材料的自由运用还是对古代神话的进一步当下阐释,都超越了早期创作,深入扩展到人性本体、人类存在这些具有深厚人文精神的思想领域。中国人大都喜欢他的那一大批充满博大精神气质和富于情感省思表现力量的作品。

熊:很多指责也是源自这个角度,美术馆如果做纯粹的学术研究,研究的基础应该是全面的,基弗作品分布在很多的机构以及藏家手里,每一家手里的作品都是不完整的,如要做全面的回顾性的学术展,就要考虑作品的完整性,而如果只是做一个藏家或者机构的作品研究,可以当作是研究中的一个点,如果单独谈这个点,那也是可以的。

张:曾经看过凤凰卫视的“锵锵三人行”关于中央美院基弗展览的讨论,有一个嘉宾曹星原,做艺术史研究的,她的观点很有意思。她说关于展览争议的几方都有他们的道理。中央美院美术馆、基弗本人,白立方等。收藏家与策展人、中间投资方与展览方,所发生的相关关系在法律的合同上都没有问题,但就是这个“都是对的”相互关系的合同规矩把各方卡住了。而展览已经准备就绪,不能不办……如果各方“都对”,为什么会出现这么大的舆论争议呢,曹星原老师说是因为在宣传文本上出现了“回顾展”三个字,这让基弗不高兴,并且找到了情绪发泄的可能性。看来理论上“对”的原则规矩要还必须面对现实存在生动丰富的实践现场。关于“基弗在中国”这个有高大上风格的展览标题,曹老师解释说可以成立,比如看石涛的作品,都可以这样说。

蓝:她说,带你来我家看“石涛”,其实表明的是石涛作品,这是一个文字游戏的现实使用。但这里面的前提是要区别在世艺术家和过世艺术家,二者的语境显然不同。

张:对,基弗本人还健在,这样的标题可能会产生展览艺术家本人“在”展览现场或者“不在”的分别猜疑。展览名称,包括宣传文本的具体文字解说词句关联到展览整体文化学术定位。也就是说在艺术展览活动中有各方关系合作的法律问题,同时也有学术文化问题,这毕竟是一个艺术作品展,学术文化问题不能简单混同于法律问题,二者相关,却不相同。在文化艺术产业化欣欣繁荣的今天,对于一个公共美术馆来说,办一个艺术展览已经没有以前那么单纯了,有诸多方面需要仔细考虑,而坚持学术的文化态度和专业化规范的管理在其中更加重要。

熊:首先得看这批作品的展出法律有没有问题,就是说是否涉及侵权等问题,接着是从道德层面上看有没有问题,如果这些都没有问题,那么学术研究是每个学术机构的基本权利,每个机构也有研究什么艺术家和什么作品的自由,艺术家的作品可以是个人的,但学术研究是大家的。当然这里同样也有一个学术研究规范的问题。

张:基弗到中国的这次展览没有直接征求到艺术家本人的同意,在法律程序上合法。至于道德层面就是文化态度了。

在线客服1号

在线客服1号 微信公众账号

微信公众账号